イチョウが黄色くなるのはなぜ

秋になると落葉広葉樹であるイチョウやもみじは黄色や赤色に色を変化させます。この葉の色の変化は葉の持つ色素が大きく関係しています。

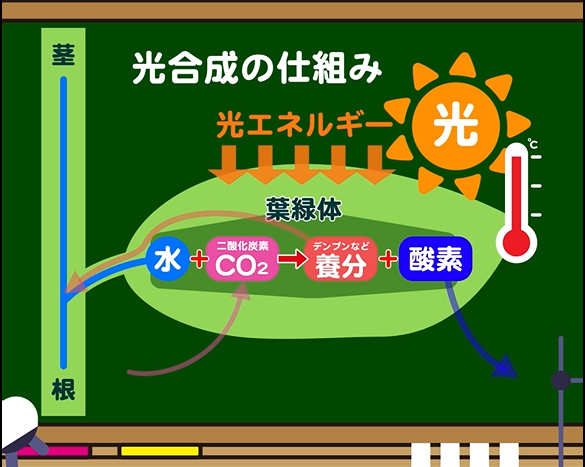

植物の葉は緑色をしているものが多いですが、これは「クロロフィル(葉緑素)」という緑色の色素が含まれているからです。クロロフィルの役割は太陽の光のエネルギーを吸収して、空気中の二酸化炭素と根から送られてきた水分を使って、糖やデンプンなどの栄養分と酸素に変える「光合成」を行うことです。太陽の光は季節によって量が異なるため、春から夏の気温が高い時期に多くの光のエネルギーを受け取ることで、効率よく光合成を行うことができます。一方で、秋から冬になると日照時間が短くなるので、光合成の効率が悪くなります。落葉広葉樹は、光合成からの栄養が少なくなる冬には葉を残さず、春から夏に得た栄養分を幹に蓄えることで冬を乗り越えています。

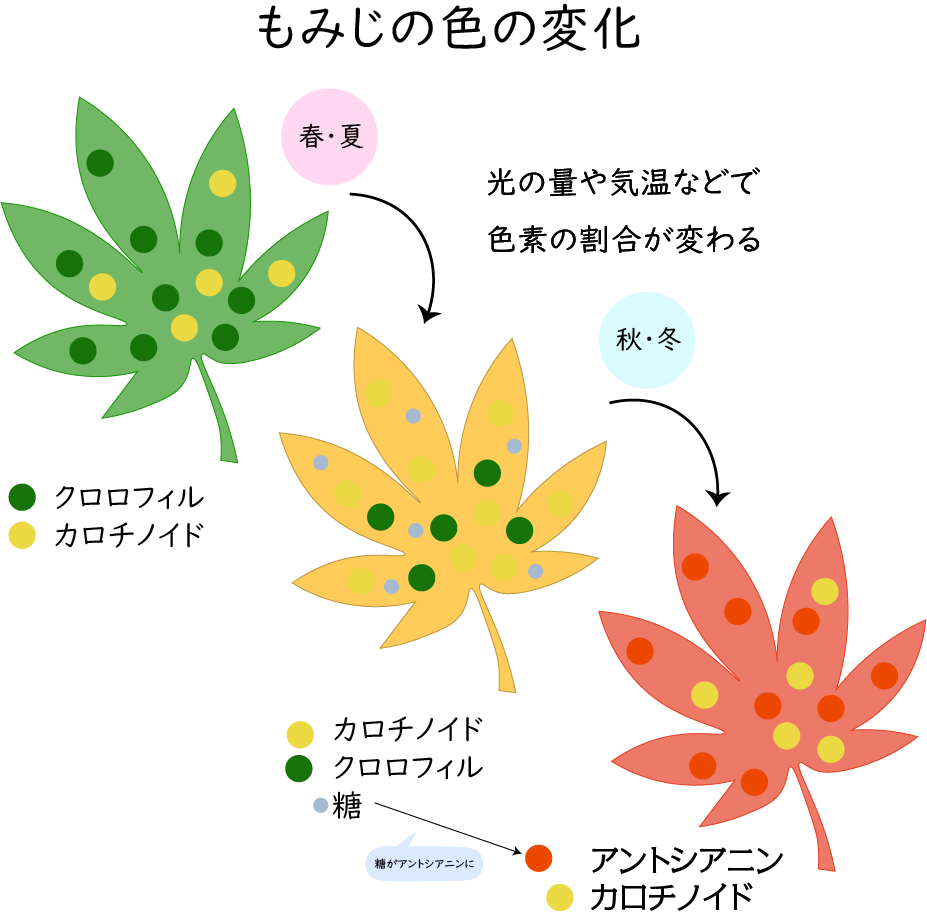

さて、イチョウやもみじの葉の色の変化はどのようにして起きるのでしょうか。もともとイチョウの葉にはクロロフィルのほかにも光合成を助ける働きをする「カロチノイド」という黄色の色素が含まれています。春から夏の間はクロロフィルの方が多いので、葉は緑色に見えています。秋になり日照時間が少なくなると、葉は光合成をする働きが衰えます。そのまま葉をつけていると表面から熱や水分が奪われていくので、葉を維持するために栄養分が優先的に使われ、光合成に必要なクロロフィルやカロチノイドが作られなくなります。この時、葉の中に残っている成分を分解し、植物にとって生きるために必須な成分であるリン、カリウム、窒素を優先して分解し回収します。これらの成分はクロロフィルに含まれており、クロロフィルが分解されて減っていくので、カロチノイドの黄色が目立つことになります。これがイチョウの黄葉の仕組みです。

また、もみじの赤色は葉の中で新たに作られる「アントシアニン」という赤色の色素によるものです。クロロフィルが分解された葉の中に残った糖分が気温の低下と太陽の光を浴びることで、アントシアニンに変化します。アントシアニンは紫外線をよく吸収するので、光合成の働きが衰えた葉を保護する役割もあると考えらえています。

ちなみに綺麗な紅葉の条件には、適度な気温差、充分な日照時間、そして水分量が関係しています。秋の寒暖差が大きく、適度な雨が降る日本の気候は、もみじの綺麗な条件の環境にあてはまります。秋の風物詩として私たちの目を楽しませてくれる秋の葉の彩りは、実は植物たちの生きるための工夫だったのです。