化学の力で事件を解決!

刑事ドラマによく登場するシーン。犯行現場に鑑識官が駆けつけ、現場に残された物品や場所などに付着したシミに、ある液体をシュッと吹きかける。すると、青白く光った! 血痕だ!

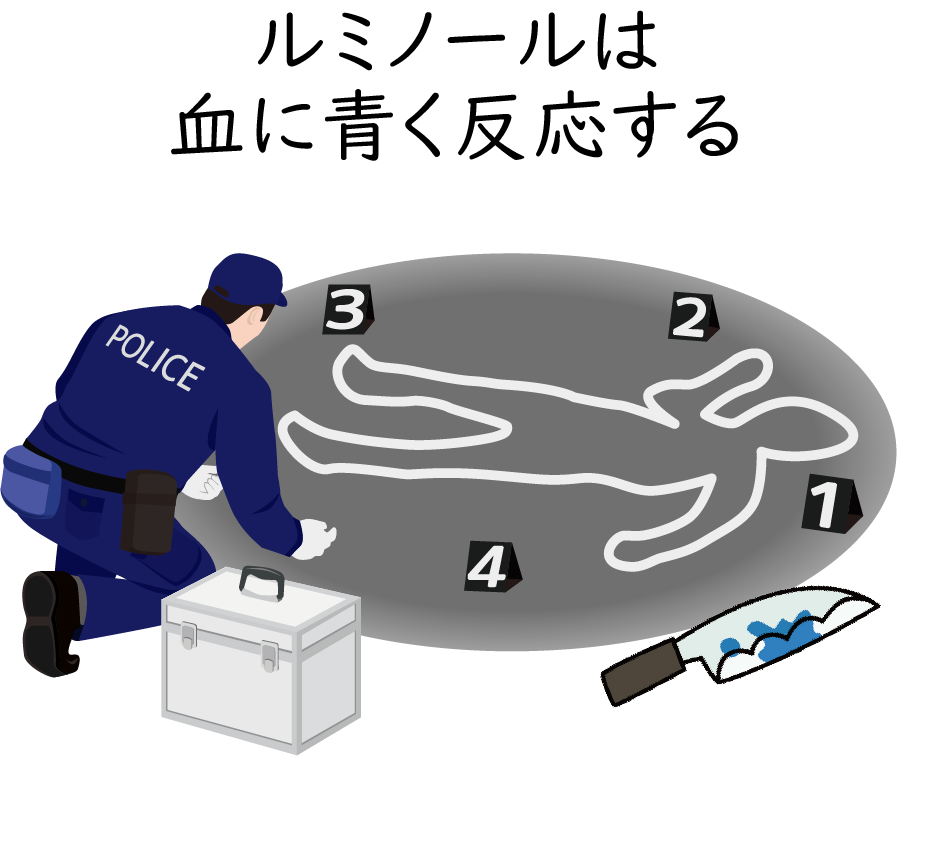

これは「ルミノール」という液体を使ったルミノール検査法と呼ばれるもので血痕を発見し、その血痕が本当に血なのかどうかを調べる方法です。ルミノール検査法は、ドラマだけではなく、実際の警察の捜査でも使われています。

この検査法に使用されているルミノールとは、3-アミノフタノール酸ヒドラジッドというアルカリ性の試薬です。ルミノールに無水炭酸ソーダと過酸化水素水を加えたものを血液に向けて噴霧すると、血液中に含まれている鉄分が化学反応を起こして、青白い光を発します。この現象をルミノール反応と呼びます。赤血球の主成分であるヘモグロビンは、ヘムと呼ばれる鉄部分とグロビンと呼ばれる複数のタンパク質部分から構成され、鉄部分のヘムが触媒として働き、ルミノールと反応して発光するのです。

さらに、映画やテレビドラマでは犯人が証拠隠滅のために血液をきれいに拭き取ったにも関わらず、鑑識官が液体をかけて青いランプを当てると、血痕が発見されます。もちろんこれもルミノール反応です。そもそもルミノール反応とは、拭き取り処理等を行ったために目に見えなくなってしまった血痕を推察するための検査法で、古い血痕のほうが強く発光します。

このように科学捜査に貢献しているルミノール反応ですが、注意点もあります。多くの動物の血液にはヘモグロビンが含まれているので、ルミノール反応では人の血液かどうかはわからないということ。また、ヘモグロビンのほかにもルミノール反応で発行する物質があるため、青白く光ったものがすべて血液であると断定することはできないのです。たとえば大根にはペルオキシターゼという酵素が含まれていますが、この酵素が触媒として働いて、ルミノールが過酸化水素と反応して発光現象が起こります。ルミノール検査では大根おろしも発光するのです。このため、科学捜査では発光したものが人の血痕かどうかを確認する検査も行われます。

今回はルミノール反応について紹介しましたが、このほかにも警察や科学捜査研究所(科捜研)では、さまざまな化学反応が捜査に活用されています。化学にまつわる知識で、いつもの刑事ドラマをもっと楽しめますね。