アイスクリームは電気のない時代から作られていた!

アイスクリームは牛乳、卵、砂糖などの材料を冷凍庫で冷やし固めて作るお菓子ですが、冷凍庫どころか電気のない時代から作られていたことを知っていますか?

日本人とアイスクリームとの出会いは江戸末期。横浜開港の翌年にあたる万延元(1860)年、日米修好通商条約批准のために渡米した徳川幕府一行が日本人で最初にアイスクリームを食べたと伝えられています。

その後の明治2(1869)年6月(新暦7月)、渡米経験のある町田房蔵という人物が横浜馬車道通りで、日本人で初めてアイスクリーム「あいすくりん」の製造販売を始めました。この「あいすくりん」、氷と塩を入れた容器の中に牛乳、卵、砂糖が入った容器を入れ、混ぜながら固めて作ったものと思われます。

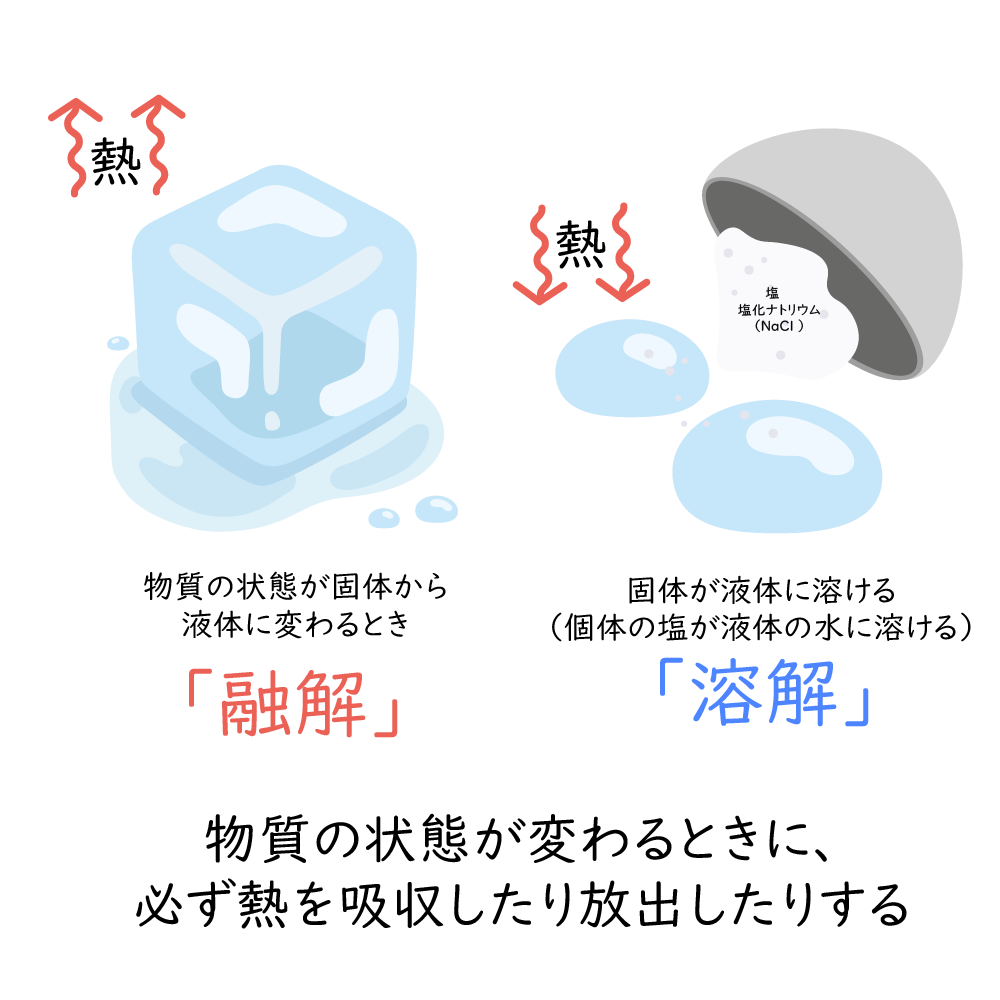

ところでなぜ、氷と塩の力だけでアイスクリームが固まるのでしょうか。氷に塩をかけると、固体の氷が融けて水になる「融解」と、固体の塩が氷水に溶け込む「溶解」という2つの「とける現象」が起こります。どちらも物質の状態が変化するときに周りの熱を吸収したり放出したりするので、周りの温度が下がります。

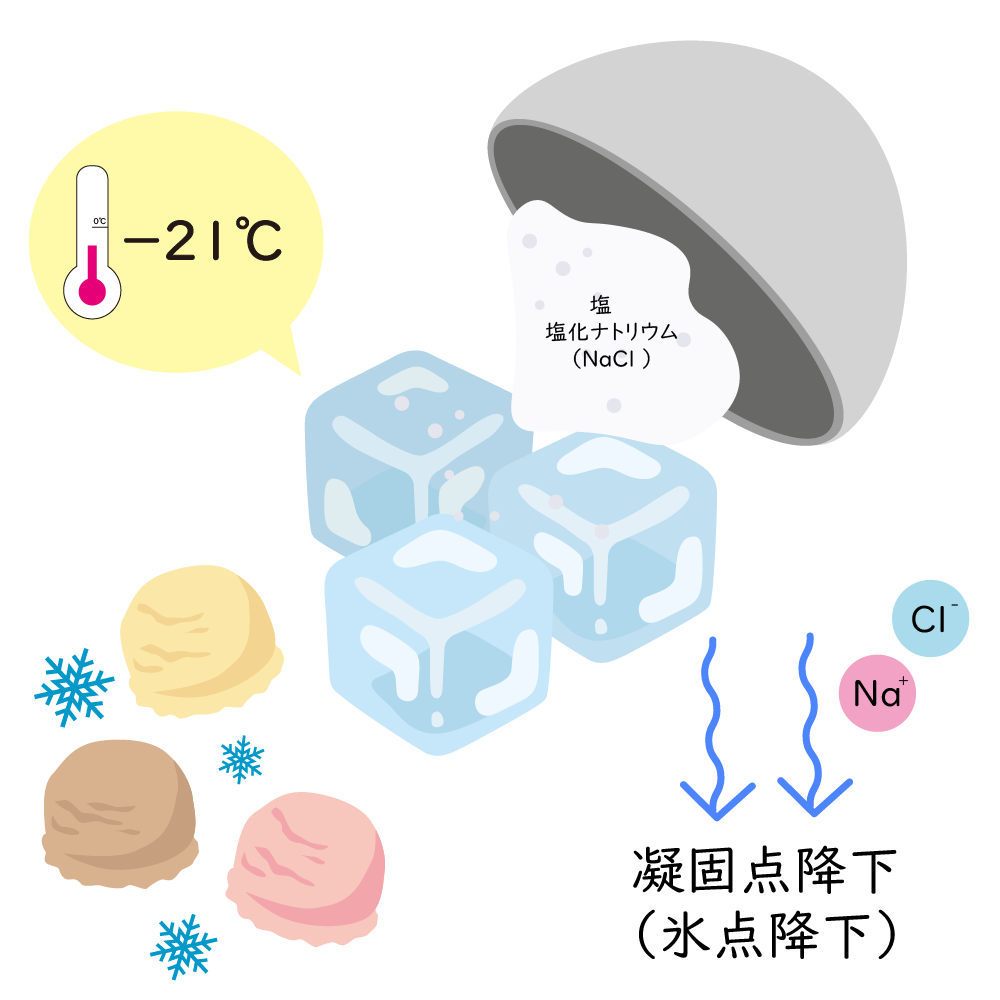

水が氷になる凝固点は0℃ですから、氷が融けるときは0℃以下になることはありませんが、塩が水に溶けるときには−21℃くらいまで下がります。それは、水に塩化ナトリウムの成分(ナトリウムイオンNa+と塩化物イオンCI-)が溶解していくことで、純水の場合なら0℃で融解するはずが、それ以上の低い温度で溶液の状態を保つ「凝固点降下」(氷点降下)という現象が起こるからです。

氷は水の分子が規則正しく並んでいる状態ですが、水の中に別の物質の分子が入り込むと水の分子が整列しにくくなり、なかなか氷になりません。そのため、食塩水のままで0℃以下に温度が下がるのです。水分子(H2O)が空中でバラバラになった状態を水蒸気(気体)、規則的につながった状態を氷(固体)、ある程度の数が不規則につながった状態を水(液体)と考えるとよいでしょう。

まだ電気がなかった時代の日本では、このような融解と溶解という2つの吸熱反応を利用して冷たい環境を作り、アイスクリームを作っていました。

ちなみに、打ち水をすると涼しく感じるのも、吸熱反応の一種「気化熱」によるものです。「気化熱」とは、水が気体になるときに周囲から吸収する熱のことで、水が蒸発するために必要な熱です。打ち水をすると「気化熱」によって地面の熱が大気中に逃げていく、つまり地面から熱が奪われるので、涼しくなるのです。入浴後に体を拭かないでいると湯冷めするのも、体についた水滴が蒸発するときに体から熱を奪い、体が冷えてしまうからです。